Shaker Laibi

art islamique

- Art islamique

- origine et enjeu social

Précisons tout d’abord ce que signifie le terme art islamique.

Au début du siècle, on parlait en France d’art arabe et aux Etats-Unis d’art Mohamedien. Comme on s’est vite rendu compte qu’une participation majeure dans la formation de l’art islamique venait des peuples non-arabes, on a adopté le terme art musulman utilisé aujourd’hui pour la classification dans les bibliothèques de Suisse romande et de France et on a opté plus récemment pour l’expression d’art islamique.

Pour éviter une querelle de définition de l’art islamique et désigner la limite de son champ, j’appellerai Art Islamique toutes les pièces répertoriées actuellement par les musées internationaux sous ce nom. Par rapport aux objets répertoriés dans des salles archéologiques par exemple, les pièces islamiques semblent avoir un aspect esthétique accentué par une maîtrise de réalisation. Ces pièces répondent aux critères d’objet d’art. Si la notion d’originalité, qui est l’un des critères sur lequel repose la notion d’objet artistique, est composée, selon Michel Melot, de deux éléments, unicité et authenticité, les objets de l’art islamique répondent à ces deux critères. Des objets sont entrés dans le marché en tant qu’objets uniques et comme étant l’oeuvre personnelle d’un artiste. Dans les cas les plus répandus, ces pièces sont le fruit du travail d’un seul artiste. La division n’intervient que tardivement dans l’art des miniatures. Les pièces signées furent très probablement l’oeuvre d’un seul maître ou faites sous sa supervision.

Le champ de l’art islamique comprend des formes géométriques d’usage purement esthétique jusqu’aux objets fonctionnels les plus banals. A notre avis, la caractéristique la plus importante de l’art islamique du point de vue social est l’imbrication, l’identification de ce qui est fonctionnel avec ce qui est esthétique. Chaque pièce de l’art musulman est à la fois fonctionnelle et porte une valeur esthétique. Il est quasi impossible de dénouer ces deux aspects.

Les exemples ne nous manquent pas (figures1, 2, 3, 4).

1- Bassain (fin de XIIIe siècle, Syrie ou Egypte appelé au XVIIIe siècle Baptistère de Saint Louis). Fait d’une seule feuille de laiton et comblé de représentations figuratives, ce grand bassin est considéré comme le chef-d’œuvre de l’art mamelouk. La mention des symboles chrétiens sur cet objet indique qu’il aurait été destiné à être vendu au marché des Croisés en Syrie. Le bassin est signé par Mohamad Ibn al-Zayn. C’est la signature la plus étrange à notre avis, car l’artiste signa en six endroits différents de son œuvre. Nous pouvons voir sur la photo même la signature d’Ibn al-Zayn (sur le bord inférieur du bassin) Úãá ÇáãÚáã ãÍãÏ Èä ÇáÒíä ÛÝÑ áå : «travail du maître, mu’alim, Mohamed b. al-Zayn que le pardon soit à lui».

2- Parfumoir à damasquinage, fabriqué

soit en Syrie ou en Egypte (Nuhad al-Said collection). Les inscriptions citent le nom du sultan Mohamed ibn Qal’aun (1294-1340),.

citent le nom du sultan Mohamed ibn Qal’aun (1294-1340),.

4- Brûle-parfum, XIe siècle, bronze (h. 45 cm), Musée de l’Ermitage, forme de félin également. Signé Ali ibn Mohamed al-Taji.

Le fonctionnement de ces objets pourrait prendre une orientation tantôt spirituelle très sublimée (orner le texte sacré), tantôt pratique (concevoir le design d’un porte-crayon de calligraphes), tantôt banale (la fabrication d’une jarre ou d’un plateau métallique). Nous sommes toujours devant une plasticité mise au service d’une fonction quelconque. Il est difficile, voire arbitraire d’interpréter l’art islamique du seul point de vue spirituel comme a tenté de le faire Titus Burckhardt avec talent et connaissance. Car il ne s’agit pas uniquement de l’architecture religieuse ni de ce que l’on peut appeler l’art abstrait ou ornemental. La charge sociale de ce dernier est de sublimer les sentiments de la population. Tout produit de cet art se caractérise d’ailleurs par les mêmes traits chromatiques et stylistiques qui ont créé une unanimité chez les historiens à classifier, en son chapitre, des matières très variées textuellement, géographiquement et chronologiquement.

Du point de vue sociologique encore, l’imbrication du fonctionnel avec l’esthétique, fut en toute probabilité un effort conscient pour installer l’idée de la juste proportion et l’harmonie dans le tissu social. Les Frères de la Pureté, groupe de philosophes du Xème siècle insistent sur l’idée de répandre l’harmonie. Ils trouvent l’expression la plus parfaite de cette harmonie dans la géométrie et dans la pratique sociale la plus insignifiante telle que la menuiserie, la fabrication des objets quotidiens et la construction des maisons. Dans leur livre, ils consacrent un chapitre à ce qu’ils appellent «la proportion idéale ». Or cette idée s’articule autour du concept de proportionnalité dans le cosmos, et par la suite dans l'art.

Le corps humain était pris pour un modèle esthétique de cette proportionnalité à partir du concept grec microcosme – macrocosme adapté à la pensée islamique. Dans leur deuxième épître intitulé (sur le propos des philosophes considérant que l'Homme est un monde minime), ils disent : “sachez que les philosophes de l'Antiquité, quand ils ont vu ce monde réel par leurs yeux, ses phénomènes par leurs sens [...] ils ne trouvèrent aucune des ses parties mieux construite, ni plus complète dans son ensemble que l'Homme...”. Cette adaptation tend à affirmer que Dieu qui, en créant la proportion partout dans le cosmos, créa notamment l’Homme en parfaite proportion. Celle-ci doit être pratiquée par l’Homme maintenant dans ses actes . Dieu est beau et il aime la beauté, dit le prophète de l’islam.

La conclusions des Frères de la pureté est fort intéressantes car touchant directement l’art plastique : “les artistes, les gens habiles font leurs objets, les formes, les statues et leurs images d'après cet idéal et cette mesure. Ils proportionnent les compositions, les oeuvres, et les élégances tout en suivant l'oeuvre de Dieu…". Autrement dit, nous sommes devant l'imitation de la nature. Cette règle est applicable sur la peinture même selon eux; voici leur propos :

"Les images des peintres (musawiroun) ont des coloris différents, des éclats multiples comme le noir, le blanc, le vert et le jaune. Quand on les met de manière proportionnelle, les images sont éclatantes, bonnes et brillantes [mais] si on les met de manière disproportionnée elles deviennent foncées, ternes et mauvaises [...].Quand on agence les parties [séparées] d'une image et ses détails qui sont des formes distinctes et qui ont des tailles diverses, on aboutit à des oeuvres justes et sensées".

Nous voici donc devant le chapitre de la peinture, ou l’imitation mimétique dans l’art islamique.

L’histoire de l’art accorda à l’art islamique, à un moment donné dans son développement, le qualificatif d’art appliqué puis lui a octroyé le statut d’art mineur. Mais après la reconnaissance des idées du Bauhaus qui considérait les arts mineurs comme partie intégrante de l’art, l’art islamique était essentiellement perçu comme un art ornemental et calligraphique. La peinture islamique proprement dite sera reconsidérée de manière très positive après la première exposition d’art islamique à Munich en 1910 qui a été suivie par une autre à Paris. La première avait été visitée par Kandinski qui changea la direction de sa recherche plastique, sous l’influence de la substance abstraite de cet art. Il n’est pas rare qu’il s’y réfère dans ses écrits théoriques. Matisse également fut influencé, selon ses propres dires, par l’art islamique après l’exposition de Paris.

La peinture figurative existait bel et bien malgré l’interdit jurisprudentiel hypocrite. Les supports principaux de cette peinture étaient les livres illustrés et les parchemins, car le tableau tel que nous le connaissons aujourd’hui n’était pas encore inventé. Les miniatures qui sont les formes essentielles de la peinture musulmane, illustraient des récits littéraires et historiques. L’exemple le plus connu est celui de Maqamat al-Harîrî (les Séances) dont plusieurs copies illustrées se trouvent de par le monde. Une copie était illustrée par l’irakien al-Wassîtî en 1237. Le peintre lui-même nota clairement qu’il avait calligraphié et peint le manuscrit en 1237 (voir reproduction ci-contre).

Les 91 peintures du manuscrit (dont

certaines en double page) ont été exposées séparément à Paris en 1938.

Pour rendre une idée de l’importance de son travail, voici les dimensions

de quelques planches peintes (en millimètres): (194X220), (348X260),

(138X260), (243X261), (253Xx267), (261X213), (259X280). Elles ont été analysées

maintes fois. On accorde à leur peintre le titre de “grand artiste”,

certains allaient jusqu’à dire que son style réaliste (ou naturaliste),

ses compositions et son traitement étaient plus dignes d'un peintre de

tableaux que d’un miniaturiste. Sa peinture a été perçue à juste titre,

comme un document visuel, sans précédent dépeignant la situation sociale de

l’Iraq et du monde musulman en 1237. Elle montre les aspects multiples de la

société; le type de l’architecture, les meubles, les armes, les vêtements,

les drapeaux, la manière de plaider, de se marier, de faire le commerce

d’esclaves, de procéder aux funérailles, de voyager, de se réunir en

salons littéraires.

De ce point de vue, sa peinture a été comparée à la tapisserie de Bayeux du XIe siècle qu’on appelle aussi tapisserie de la reine Mathilde. La tapisserie, exécutée en 1077 pour Odon, évêque de Bayeux, comporte cinquante-huit scènes retraçant les événements préliminaires à la conquête de l’Angleterre, expliquées par des légendes en latin. Elle comporte des groupes de personnages, des édifices schématiquement rendus et des scènes rurales.

Dans le contexte social de l’art islamique, nous faisons la distinction entre deux types de peinture :

1- Une peinture officielle que l’Etat se chargeait de diffuser dans les lieux publics, les mosquées, les écoles, les sanctuaires, les cimetières, etc..,. Celui-ci est un art abstrait, car l’Etat s’appuyant souvent sur une doctrine religieuse conservatrice répugnait à la peinture animée et croyait sublimer le sentiment des gens par ce genre d’abstraction géométrique ou florale.

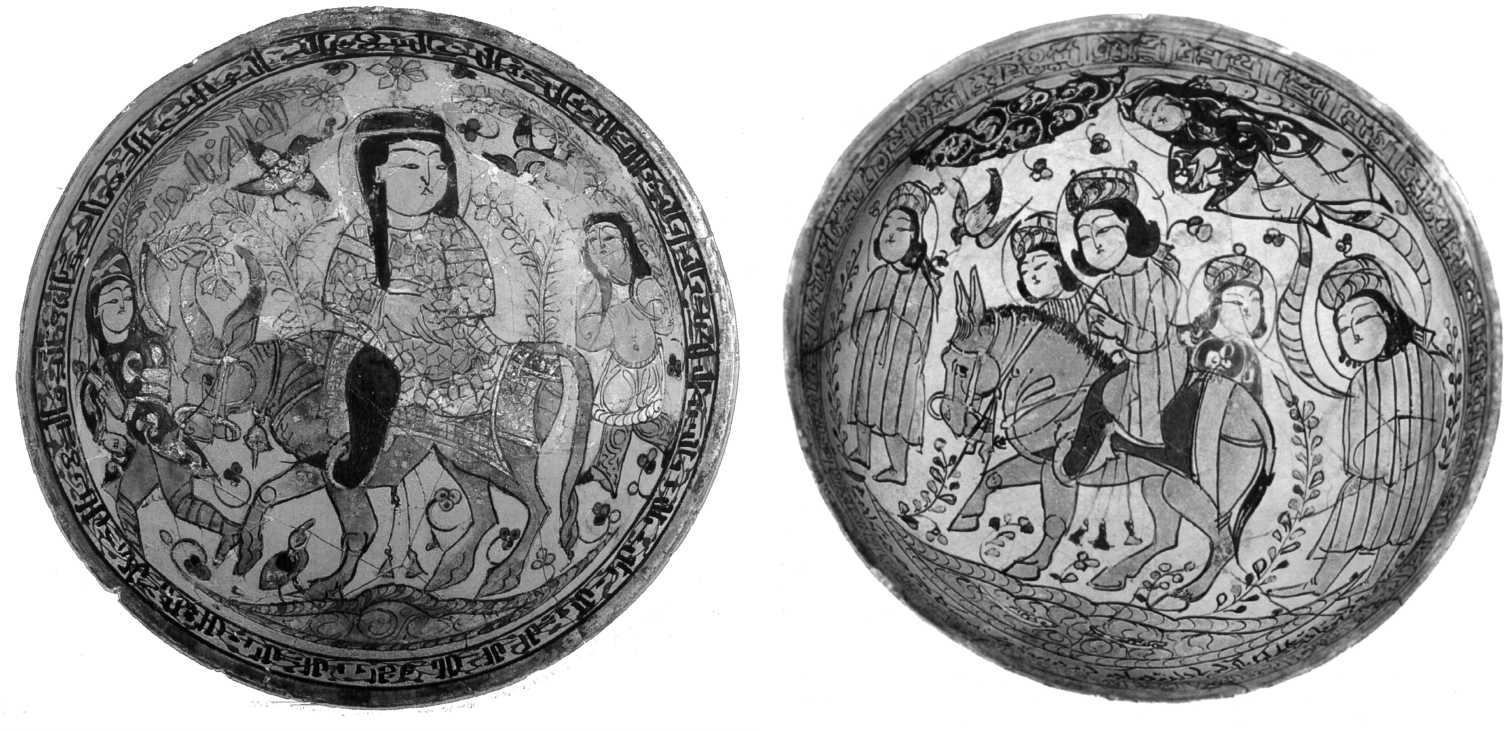

2- Une peinture non-officielle et populaire : les miniatures, ou la peinture de scènes historiques ou folkloriques gravées particulièrement sur la céramique. Celle-ci est franchement figurative et dans le cas de la céramique il n’est pas rare que les pièces soient signées (Fig. 5).

5- Deux bols, céramique, signés par Abu Zayd al-Kashani . Le bol à droite signé en 1186 se trouve au Metropolitan Museum of Art, New York. Le nom complet de cet important potier est Abû Zayd ibn Mohamed Abî Zayd (Kâchân 1188-1219). Au moins 15 carreaux et récipients signés par sa main sont connus actuellement. Une de ses premières pièces est le bol, minaï, datant de 1186 ; ex-collection privée de Tabbagh) mais l’artiste est mieux connu par un fragment de vase lustré datant de 1191 (ex-collection privée de Bahrami,) qui est du style des miniatures. La plupart de ses pièces tardives, comme le bol daté de 1202 (Téhéran, collection privée) et son plat datant de 1219 (The Hague, Gemeentemus) suivent le style de Kâchân d’ailleurs renforcé et développé par lui-même.

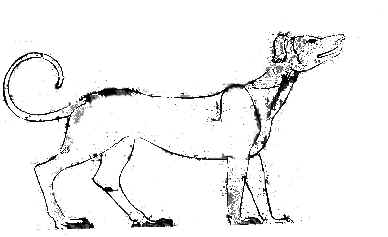

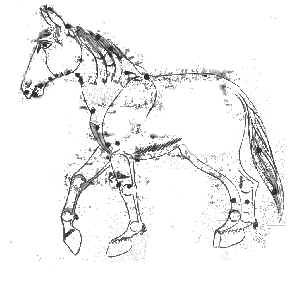

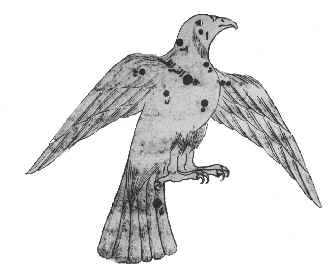

Or il y a un troisième genre de peinture de portée sociologique, c’est la peinture de charge scientifique, zoologique, pharmaceutique ou astronomique. Dans ce genre d’illustrations scientifiques, l’art de l’islam devint incontestablement un outil mis au service de la théorie de la connaissance ; recenser, classifier et analyser les choses de la nature. Un exemple : celui de traité sur les étoiles fixes. L’auteur de ce traité, al-Hussain ibn ‘Abdulrahman ibn ‘Umar ibn Mohamed, était un grand dessinateur. A la fin du manuscrit, al-Soufî déclare que c’est lui-même qui a effectué les illustrations. Celles-ci révèlent un artiste qui maîtrise ses outils ; sûreté du tracé des contours et exactitude de la représentation des animaux en particulier. Dessinés à partir des points qui présentent les étoiles, la nature plastique de ces représentations humaines et animalières sera plus évidente encore sans ces points et les notes écrites autour. A l’aide de l’ordinateur, nous avons tenté d’effacer tout ce qui empêche d’apprécier les dessins d’al-Soufî.

(fig. 11, 12, 13)

Les trois dessins choisis ici donnent une idée de la force de lignes, de l’exactitude frappante, de la légèreté de la représentation et de la maîtrise de ses sujets.

La finalité de ces dessins n’était sûrement pas l’appréciation esthétique. Ils étaient mis au service de la science uniquement. Mais cette catégorie avait un usage plutôt social ; la peinture scientifique participait au développement général de la société musulmane.

En bref, dans l’art islamique, il est difficile de dénouer la fonction de l’esthétique. Même l’art calligraphique dans ses formes les plus ludiques, devait et doit toujours, figurer une sourate coranique, un hâdîth prophétique ou une sagesse, c’est –à-dire qu’il doit participer (à côté des institutions officielles) à confirmer les préceptes de l’islam (fig.14).

14- Epître musicale, ÑÓÇáÉ Ýí ãÚÑÝÉ ÇáäÛãÇÊ bibliothèque nationale tunisienne, croquis d’un arbre qui définit les liens entre les différentes gammes musicales arabes et les quatre humeurs chez l’individu. La calligraphie fonctionne ici comme moyen d’illustration.

La calligraphie était un métier manuel indispensable socialement comme l’étaient les autres pratiques artistiques.

Faisons les trois constats suivants, premièrement : une pratique manuelle est la base de toute activité plastique. Deuxièmement : de cette origine sont issues les objets de l’art musulman. Troisièment : cette origine est ancrée dans l’histoire antique de la région.

C’est dans ce contexte qu’il est pertinent de présenter l’art musulman. Un processus d’accumulation des traditions artisanales préexistantes dans la région qui a vécu une invention religieuse purifiant l’image de Dieu est une définition possible de l’art islamique. Notre délimitation de l’art musulman voudrait souligner la préexistence des formes et des motifs de cet art dans les arts antérieurs à l’islam et particulièrement ceux de la Mésopotamie et de l’Egypte.

La majorité des historiens proclame deux origines à l’art islamique ; une origine byzantine et une autre sassanide. On peut notamment lire ceci :

“Les Arabes [il faut lire ; Musulmans] n’avaient aucun art qui leur fût propre, aucun passé artistique ; et pourtant ils sont parvenus à former un style avec des éléments empruntés aux arts étrangers, notamment à l’art perse et à l’art byzantin. C’est là un exemple à peu près unique dans l’histoire de l’art”.

Sur la même tonalité, on peut lire la constatation trop catégorique de M. Migeon :

«Le peuple arabe n’avait aucun art personnel et original, il était dépourvu de tout sens architectural».

Ces deux propos, datant de 1926, résument d’une façon peu éloquente la plupart de ce qui sera dit avec délicatesse par la suite. Ainsi écrit un historien comme Elie Faure : “le miracle de l’esprit arabe, c’est qu’il fut lui partout et partout domina sans rien créer par lui-même”. Quant à Ernst Diez, bien qu’il soit généralement prudent, il reste catégorique dans son jugement : “on ne créa rien de nouveau [en Islam]”.

Il faut reconnaître explicitement qu’une origine byzantine, ou une origine autre, de l’art islamique correspond, mais seulement en partie, aux faits historiques, car toutes les traditions de métier d’art d’où surgit l’art musulman sont très anciennes dans la région qui a vu naître l’islam. P. Cabanes constate que : “dans le secteur des techniques, les héritages sont souvent extérieurs au monde grec: métallurgie du bronze, puis du fer, procédés de filage et de tissage, emploi du tour dans la poterie, principe de la roue, technique de l’irrigation, de la domestication des animaux, de l’écriture” sans parler de l’astronomie babylonienne. Voici une occasion de constater qu’une continuité des vieilles traditions artisanales, marquant notamment les domaines de tissage, de poterie et de verrerie se perpétue dans l’art musulman. A la place du concept d’emprunt pauvre, l’art islamique se présenta comme le dernier accomplissement d’un long processus socio-historique.

Le tissage

La production du tissage, qui remonte aux phéniciens très influencés par les grands fabricants égyptiens de tissus, continua son développement tout en répondant aux besoins nouveaux et aux goûts changeants de la clientèle nouvelle. Dans l’iconographie de l’art chrétien produit en Syrie, dans l’art de Hatra, de Palmyre et surtout dans les fresques de Doura-Europos, un œil attentif peut déceler une représentation minutieuse des costumes régionaux (fig. 15, 16).

La présence des costumes autochtones dans cette iconographie signifie qu’un marché, qu’une demande et qu’une industrie existaient déjà. La Syrie suivra une longue tradition mésopotamienne de la fabrication de tissu, connue jadis dans les villes florissantes au long de l’Euphrate. C’est grâce à cette continuité précisément que le tissage avait, dans l’art islamique, une telle ampleur surtout en Egypte fatimide et en Iraq abbasside. Deux termes arabes concernant le tissage ; al-Copati ÇáÞÈÇØí et al-‘Attabiya ÇáÚÊÇÈíÉ, l’un est relatif à l’Egypte et l’autre à un quartier de Bagdad abbasside, indiquent l’ampleur de cette industrie. Si les fabricants de tissu ne mentionnèrent pas leur nom dans l’art antique oriental, c’est qu’ils prenaient conscience, peut–être pour la première fois, de leur rôle social et artistique, pendant l’ère islamique. Ce n’est nullement le hasard qui fait de ces deux pays les producteurs traditionnels de tissage de bonne qualité au Moyen Orient. Les motifs dits d’origine sassanides, comme le Simourgh où la tête entourée par un carré, qui apparaissent dans le tissu copte jusqu’à l’époque musulmane, signifie qu’une circulation permanente des biens, des main-d’œuvres et des artistes fut plutôt la condition primaire de commerce. Cette circulation va croître avec la circulation de l’or et de l’argent pendant l’âge le plus florissant de l’Islam. Les signatures sur le tissu en question signifient également que les milieux royaux ne se satisfaisaient pas seulement de la bonne qualité presque vulgarisée dans les marchés, mais ils demandaient des indices qui personnalisent leurs habits, symbole de gloire politique et des institutions étatiques. Le catalogue Tissu d’Egypte témoins du monde arabe XIIIe-XVe siècles; Collection Bouvier, nous fournit quelques signatures. On peut lire sur certaines pièces ceci :

“[Fait] dans le tiraz de Misr, sous la direction d’al-H[usyn]”.

“[Fait] sous la haute main de Bichr client du prince de Croyants”.

“[Fait] sous la haute main de ‘Ubayd l’année 320 [de l’Hégire] ”.

“[Fait] sous la haute main de Chafi’, client du prince de Croyants

l’année 321 [de l’hégire]”.

“[Fait] sous la haute main de Jabir, client du prince des Croyants”.

“[Fait] sous la haute main de Fa’iz, client du prince des Croyants l’année 347 [de l’hégire]”.

1- Doura-Europos IIIe siècle. Peinture murale de la synagogue. Moise sauvé des eaux.

2- Doura-Europos. Peinture murale du temple des dieux palmyréniens. Le sacrifice de Conon. Tous les deux remontent à l’année 244-245 de notre ère. En dépit de leur intérêt proprement picturaux, ces peintures sont intéressantes du point de vue historique. Elles montrent des habillements locaux qui survécurent jusqu’à nos jours sur toute la côte syrienne. (Reproduction d’après Daniel Schlumberger : L’Orient hellénisé, p.110 et 105).

L’expression “fait sous la haute main de telle personne” figurant sur ces épigraphes a été interprétée comme déclinant les noms des administrateurs des manufactures, des contrôleurs et des surveillants de la qualité de tissage. Or, un vérificateur doit connaître, pratiquer et maîtriser le métier avant qu’il soit responsable dans le domaine. Les surveillants des ateliers gagnaient des salaires imposants. Al-Sâbî ÇáÕÇÈí (m. 1056), un auteur spécialisé des questions administratives en Islam, nous rapporte que les allocations des foulons, brodeurs et tailleurs dans l’atelier du calife al-Mouktafî (régna entre 901-907) fut trois milles dinars d’or par mois (100 dinars par jour). Des personnalités connues travaillaient essentiellement dans le tissage comme le soufi Khaîr al-Nassage = le tisserand et le dignitaire Abu Bakr al-Sibghî ÇáÕÈÛí (m. 955) qui vendait les colorants. La mère du calife al-Rachide, al-Khayzourân (m. 987) employa un chrétien comme responsable de l’atelier de Kufa. Le voyageur Ibn Joubayr met à notre disposition cette importante information :

Un certain «Yahyâ ibn Fityân al-Tarrâz íÍíì Èä ÝÊíÇä ÇáØÑÇÒ utilisant les fils d’or (sic), brodait dans la cour du» roi Gholyom IIÛáíÇã surnommé le bon roi régnant entre 1166-1189 à Sicile».

Cette information pose sérieusement la question de la relation qui existe entre ce brodeur (ou son entourage) et le manteau du Couronnement du Saint Empire Romain, exécuté pour Roger II de Sicile, 1134, (lions attaquant des chameaux. Musée d’art historique, Vienne).

La poterie

Les spécialistes en la matière, admettent aujourd'hui que la Mésopotamie est un berceau du métier de la poterie. Ils pensent même que la poterie était inventée dans la ville de Jericho. Une des plus vieilles pièces de céramiques est un vase monochrome rouge du Ve millénaire trouvée à Hassuna en Irak. La Syrie sous l’administration gréco-romaine imita par la suite la poterie grecque qui envahit le marché de l’Orient depuis les fameuses conquêtes d’Alexandre. La poterie s’enracine donc incontestablement dans la production sociale de la région jusqu’à l’époque islamique. Certains motifs de la poterie mésopotamienne avancent la thèse très peu discutée selon laquelle des motifs géométriques et floraux islamiques trouvent clairement origine en eux. Or la coupe provenant d’Arpatchiya- voir (fig. 17)- (première moitié du Vème millénaire av. J.-C. Iraq Museum) révèle une parenté non hasardeuse avec les motifs dits islamiques de sorte que même un œil habitué ne reconnaît que difficilement sa provenance. Les couleurs, la manière de poser les éléments géométriques, l’esprit que dégage cette coupe sont identiques à ceux retrouvés plus tard dans l’art islamique avec des compositions étonnamment semblables comme par exemple les décorations sur une porte de Fès (fig. 18 ).

Dans ce contexte, il convient de dire que des éléments géométriques, particulièrement les losanges et les triangles

Dans ce contexte, il convient de dire que des éléments géométriques, particulièrement les losanges et les triangles répétés qui paraissent souvent dans l’art mésopotamien ont survécu, avec le même maniérisme dans l’art islamique, à travers, répétons-le, les tapis et l'architecture notamment qui sont deux arts d’usage populaire. Parmi de nombreux exemples, les registres du célèbre étendard du cimetière royal d’Ur (British Museum, fig. 19), séparés par des lignes de losanges et des triangles alignés, sont apparus dans les décorations d’objets islamiques (fig. 20).

Dans les scènes figuratives du palais de Marie et dans les ornementations du

Dur-Sharrukin (VIIIe siècle, fig.341 chez Parrot, p.266 ) et Tel-Barsib = tel

Ahmar, (VIIIe siècle, chez Parrot, p.266 ) les décorations vestimentaires

ont globalement une nette parenté chromatique et géométrique avec ce qui

deviendra l’abstraction totale, et surtout la pureté de l’art géométrique

de l’islam; celui-ci garde seulement les formes pures combinées tout en

abandonnant la représentation figurative.

Dans les scènes figuratives du palais de Marie et dans les ornementations du

Dur-Sharrukin (VIIIe siècle, fig.341 chez Parrot, p.266 ) et Tel-Barsib = tel

Ahmar, (VIIIe siècle, chez Parrot, p.266 ) les décorations vestimentaires

ont globalement une nette parenté chromatique et géométrique avec ce qui

deviendra l’abstraction totale, et surtout la pureté de l’art géométrique

de l’islam; celui-ci garde seulement les formes pures combinées tout en

abandonnant la représentation figurative.

Une importante série de caractères magiques, portant des écritures araméennes, a été trouvée dans la région de Nippour, parmi laquelle on signale la coupe incantatoire d’inscription en araméen (IV-Ve siècle, Institut du Monde Arabe, Paris, AI 84-2) dont Soustiel fait ce commentaire très peu retenu :

“La part de l’héritage araméen est fréquemment négligé dans la genèse de l’art musulman. Or, il est plus que probable qu’un large secteur des sciences et de la culture antique orientale a été maintenu en Chaldée et préservé. Entre la langue araméenne, la phénicienne, l’hébreu et la langue arabe existent de nombreuses parentés…[sur cette coupe apparaît] l’un des thèmes fondamentaux et permanents du décor de céramique islamique”.

La verrerie

L’industrie du verre avait aussi en Syrie byzantine une renommée considérable. Sidon et Tyr vendaient leurs reproductions de verre très recherchées à des prix élevés. Selon Strabo, ces deux villes fournissaient au monde ancien les meilleurs verres jusqu’à l’époque romaine. Le fait qu’il y ait eu près de Sidon du sable exploitable dans la fabrication du verre, explique pourquoi les deux villes voisines produisaient et exportaient des spécimens faits d’après le procédé de modelage avant qu’elles n’inventent les procédés du verre soufflé. Il paraît, selon Rostovtzeff, que l’invention du verre soufflé qui ouvrit une nouvelle voie à l’industrie verrière, s’accomplit à la fin du premier siècle avant J.-C.

“En Egypte, à Chypre, en Italie, au sud de la Russie, les archéologues avaient trouvé des spécimens de verres qui portent la signature d’un certain ENNION de Sidon considéré comme le plus célèbre artisan de verre au premier siècle de notre ère. On pense que les manufactures de cet artisan auraient ouvert un bureau à Rome. Un autre artisan du verre de Sidon avait un représentant à Cologne.”

Par la suite et au travers de l’Eglise nestorienne, les Syriaques, proches chronologiquement et géographiquement de l’ère de l’islam, héritèrent de toutes les anciennes recettes chimiques concernant la coloration du verre ; un art oriental à l’origine, d’après le propre mot de Pigoulevskaja, dont l’usage se développa et se généralisa dans tout l’Occident latin. Plus tard les artisans musulmans du verre, selon Rachel Hasson, “continuaient d’utiliser les progrès techniques et artistiques du Monde classique et ils ont donné davantage de vitesse à l’industrie du verre dans les pays islamiques”. Les meilleurs accomplissements artisanaux de la verrerie de l’islam, d’après le même auteur, héritent des techniques des objets trouvés par les archéologues à Nimrud (Nord de l’Iraq de nouveau) à savoir les techniques de coupure, de gravure et de sculpture des ornements par l’utilisation du tour abrasif. Il ne faut pas oublier la verrerie égyptienne connue de longue date ; l’empereur romain Tiberius fit venir les artisans d’Alexandrie pour construire la première manufacture du genre à Rome.

Est-ce donc un hasard si le meilleur de la verrerie dans l’histoire de l’art islamique, fut fabriqué en Syrie en portant (chose rare pour des objets pareils) des signatures d’artisans musulmans ? Les seules signatures sur verre, à notre connaissance, sont visibles sur des travaux venant du Proche Orient et particulièrement de Syrie et d’Egypte. Le peu de pièces signées existantes nous laisse imaginer qu’il en existait beaucoup d’autres qui disparurent à cause de la fragilité de leur matière :

1- Le petit flacon piriforme exposé au Louvre datant du VIIIe siècle. “Ce carafon inscrit a été moulé en deux parties, les deux lignes d’écriture, en graphie kufique, constituant une signature, celle du verrier ‘Umar ibn Ibrahim, (ÚãÑ Èä ÅÈÑÇåíã) dont on connaît par ailleurs deux autres flacons”.

2- Les deux vases du XIIIe siècle (époque ayyoubide ou mamelouk, Musée du Louvre et Musée national Koweïtien) signées par le même verrier syrien Yousuf al-Iskandarani à Damas (íæÓÝ ÇáÅÓßäÏÑÇäí¡ Ýí ÏãÔÞ).

3- La pièce remontant à époque toulounide qui signale Nasir ibn Ahmed ibn Haytham (äÕíÑ Èä ÃÍãÏ Èä åíËã ) comme le probable artisan (collection Ernst Kufler, en Suisse).

4- La pièce de Musée d’art islamique du Caire signée par Abbas ibn Nassir ibn Abi Youssuf ibn Jarir ibn Said al-Qallawi (Úãá ÚÈÇÓ Èä äÕíÑ Èä ÌÑíÑ Èä ÓÚíÏ ÇáÞáÇæí), de l’époque fatimide.

5- Une pièce signée Marzouq ibn Marzouq.

6- La pièce de Benaki Museum est signée par Saâd (ÓÚÏ), probablement Saâd le potier (ÓÚÏ ÇáÎÒÇÝ) qui signa plusieurs pièces de poterie. Il se peut donc qu’il pratiqua les deux arts ; la verrerie et la poterie.7- La lampe d’une mosquée de Muzej Mimara (no. 7.88) de Zagreb est signée par Abu Mohamed ibn al-A(…)sa. (Syrie 14e siècle).

8-Mohamed (Xe siècle) qui est le plus ancien avait signé une bouteille (h. 12cm, diam. 2,3 cm), Musée de Bagdad (no. 9956ã. Ú).

Les témoignages écrits donnent la forte impression que l’artisanat verrier fut respecté. Même le vizir Abi Ja'far Abi al-fadl, bien qu’il occupa une place administrative à haute responsabilité, «fut d’une habileté dans l'art du verre » d’après un ancien texte. Le célèbre grammairien Al-Zadjadj (viv. en 965) fut un maître de métier. Avant sa célébrité et sa richesse, il gagna comme artisan verrier un dirham et demi par jour. On rapporte que les ateliers du verre atteignaient à Bagdad en XIe siècle environ 3000 ateliers. Cela est explicable par la passion des califes abbassides de spécimens faits de verre et dont al-Radi fut le plus notoire. La politique abbasside dans ce domaine reposa sur l’importation des meilleurs verriers de tous les pays. L’histoire musulmane rapporte que le père d’un grand mystique, Abu all-Qâssin al-Jounayd, ÇÈæ ÇáÞÇÓã ÇáÌäíÏ Èä ãÍãÏ Èä ÇáÌäíÏ , fut verrier et lui même fut artisan de perles de verre.

L’auteur de Louvre, les arts de l’islam n’oublie pas de nous rappeler que des objets de verre “sont réalisés, semble-t-il, dans les ateliers du Nord de la Syrie et cette production le fut ensuite à Damas où, encore de nos jours, les souffleurs de verre sont très actifs”.

Le musé Ha’aretz à Tel Aviv garde un

moule de souffle-verre remontant au Xe siècle (provenant de l’Iraq) fait de

poterie (fig.21).

Moule pour verre-soufflé. H. 25 cm. Iraq, Xe siècle. Museum Ha’aretz, Tel Aviv, glas Pavillon, N. 683/1684. D’après Rachel Hasson : Early islamic Glass, catalogue d’exposition, Jérusalem 1979, p.17, fig. 28